みなさん、こんにちは。本日は2014年度の地域創造論、第15回目となります。

今回は、いよいよ「総合討論」です。第12回でのアドバイスなどを踏まえ、3週間の間にブラッシュアップしてきた成果を発表していただきました。

【県西グループ】〔対象地域〕神奈川県秦野市大根・鶴巻地区下大槻団地

1.地域(課題)の分析

県西チームが対象とする神奈川県秦野市大根・鶴巻地区では、団地に流入する高齢者の増加が課題となっています。なぜなら、そうした高齢者がコミュニティへの溶け込みに失敗すると、孤立しがちになり、認知症や孤独死といったさらなる問題につながってしまうからです。彼らの分析によれば、秦野市としては世代内での共助を目的とした支援活動を行っていますが、行政主導では、世代間交流や意識改革といった点で課題が残ります。実際のヒアリング結果によってもその点が課題とされ、また「定年後における高齢者の活躍」も課題であることが分かりました。そこで彼らは、「重層的ネットワークによって、自然につながれる場や仕組み」を構築することによって、(1)世代間交流(若者の高齢者理解)、(2)帰属意識をもてる地域、(3)自立、自己責任意識をもち「より幸せな生活を自分達で作る」意識を培うといった目標を、住民主体で実現する必要があるとしました。

県西チームが対象とする神奈川県秦野市大根・鶴巻地区では、団地に流入する高齢者の増加が課題となっています。なぜなら、そうした高齢者がコミュニティへの溶け込みに失敗すると、孤立しがちになり、認知症や孤独死といったさらなる問題につながってしまうからです。彼らの分析によれば、秦野市としては世代内での共助を目的とした支援活動を行っていますが、行政主導では、世代間交流や意識改革といった点で課題が残ります。実際のヒアリング結果によってもその点が課題とされ、また「定年後における高齢者の活躍」も課題であることが分かりました。そこで彼らは、「重層的ネットワークによって、自然につながれる場や仕組み」を構築することによって、(1)世代間交流(若者の高齢者理解)、(2)帰属意識をもてる地域、(3)自立、自己責任意識をもち「より幸せな生活を自分達で作る」意識を培うといった目標を、住民主体で実現する必要があるとしました。

2.具体的な提案内容と「ポスト3.11の新しい地域像」の提示

このような現状分析を行ったうえで、彼らは、現在空き店舗となっている空間で住民主体の活動を行い、さらにそれを商店街前の広場での活動に広げることで、最終的に「広場を中心とした地域の交流の活性化につなげる」ことを提案しました。利用方法としては、商店街の空き店舗を日、週、月の短期間貸しスペースとして活用することで、実験段階でのリスクを減らし、誰でも気軽に活動を提案できるような、「自然に集まるゆるい集まり」を創出します。具体的には、例えば秦野特有の湧水を活用し、湧水を活用した食べ物・飲み物(コーヒーやお茶、そばなど)を提供したり、「秦野らしい」シンボル、ないし緊急災害用備蓄水として「湧水貯水タンク」を店内に設置したりします。また、団地南部の農地を活用し、団地住民が耕作放棄地で栽培した農産物を販売・調理し提供するという活動も考えられます(これにより、健康への意識向上も図る)。また、こうした活動は室内だけではなく、広場にも広がっていきます。例えば、地場野菜や秦野の湧水を使ったマルシェを開いたり、地域の幼稚園、保育園、小学校、高校の子供たちが授業の一環として店舗のお手伝いや湧水汲みなどを行います。こうしたコンテンツを挿入することによって、世代間交流をうながし、地域の賑わいを生み、活動をつうじて高齢者と子供、あるいは大人同士が顔見知りになることで、無理のないかたちで、お互いを気にかける地域コミュニティが形成されていきます。

このような現状分析を行ったうえで、彼らは、現在空き店舗となっている空間で住民主体の活動を行い、さらにそれを商店街前の広場での活動に広げることで、最終的に「広場を中心とした地域の交流の活性化につなげる」ことを提案しました。利用方法としては、商店街の空き店舗を日、週、月の短期間貸しスペースとして活用することで、実験段階でのリスクを減らし、誰でも気軽に活動を提案できるような、「自然に集まるゆるい集まり」を創出します。具体的には、例えば秦野特有の湧水を活用し、湧水を活用した食べ物・飲み物(コーヒーやお茶、そばなど)を提供したり、「秦野らしい」シンボル、ないし緊急災害用備蓄水として「湧水貯水タンク」を店内に設置したりします。また、団地南部の農地を活用し、団地住民が耕作放棄地で栽培した農産物を販売・調理し提供するという活動も考えられます(これにより、健康への意識向上も図る)。また、こうした活動は室内だけではなく、広場にも広がっていきます。例えば、地場野菜や秦野の湧水を使ったマルシェを開いたり、地域の幼稚園、保育園、小学校、高校の子供たちが授業の一環として店舗のお手伝いや湧水汲みなどを行います。こうしたコンテンツを挿入することによって、世代間交流をうながし、地域の賑わいを生み、活動をつうじて高齢者と子供、あるいは大人同士が顔見知りになることで、無理のないかたちで、お互いを気にかける地域コミュニティが形成されていきます。

1.地域(課題)の分析

産業チームが対象とする神奈川県横浜市港北区綱島地区は、昭和期には大規模工場地帯として栄えていましたが、現在では住宅の流入が進み、住工混在地区となっています。2019年に「新綱島駅」が開業予定であることもあり、この地域には発展が期待されていますが、一方で旧駅と新駅の連結や駅前の個性のなさが課題となっています。また、住工混在となっている現状についても、住民と工業関係者が互いに無関心であることも問題です。

産業チームが対象とする神奈川県横浜市港北区綱島地区は、昭和期には大規模工場地帯として栄えていましたが、現在では住宅の流入が進み、住工混在地区となっています。2019年に「新綱島駅」が開業予定であることもあり、この地域には発展が期待されていますが、一方で旧駅と新駅の連結や駅前の個性のなさが課題となっています。また、住工混在となっている現状についても、住民と工業関係者が互いに無関心であることも問題です。

2.具体的な提案内容と「ポスト3.11の新しい地域像」の提示

こうした現状に対し、産業チームとしては、「新駅設置に伴い、更なる人口増加・町工場・工場への圧力が増加することで、綱島の個性が失われる」ことを課題と認識し、その解決案として(1)「工」を生活の一部にしていく(ライフスタイルの提案)、(2)技術を引き継ぐ場所にしていく(コンテクストの引き継ぎ方の提案)という2つの方向性を示し、「町工場を消滅させるのではなく、地域の中に上手く溶けこませるべきである」としました。具体的には「綱島駅と新綱島駅の間に位置する綱島街道に、工業の機能をもった通りをつくる」というものです。例えば、「ものづくりを生活の一部にするファブカフェ(工場の技術を活かして地域住民の生活を豊かにする)、「工場群の多様な技術を借りて生産したものを販売するショップ」、「工場の技術を発信するショウルームのようなギャラリー(製品や技術が展示される)」、「産業を知り、技術を学ぶスクール(工業を新しく始めたい人や後継者を育成する)」、「子供たちに産業を教育する空間(学童のように学校帰りの生徒が立ち寄る)」といったコンテンツを通りに配置することで、工業を身近に感じてもらえるようにするとのことです。こうすることで、これまで活用が不十分であった綱島の既存の建物や町工場の技術などの地域資源を、新旧の住民にと共有し、さらにそれを生活の中で活用してもらうことで住民の生活をより豊かにします。そして、そうやって地域が一体となったコミュニティを育んでいくことによって、大規模災害時の共助の力を高めていきます。

こうした現状に対し、産業チームとしては、「新駅設置に伴い、更なる人口増加・町工場・工場への圧力が増加することで、綱島の個性が失われる」ことを課題と認識し、その解決案として(1)「工」を生活の一部にしていく(ライフスタイルの提案)、(2)技術を引き継ぐ場所にしていく(コンテクストの引き継ぎ方の提案)という2つの方向性を示し、「町工場を消滅させるのではなく、地域の中に上手く溶けこませるべきである」としました。具体的には「綱島駅と新綱島駅の間に位置する綱島街道に、工業の機能をもった通りをつくる」というものです。例えば、「ものづくりを生活の一部にするファブカフェ(工場の技術を活かして地域住民の生活を豊かにする)、「工場群の多様な技術を借りて生産したものを販売するショップ」、「工場の技術を発信するショウルームのようなギャラリー(製品や技術が展示される)」、「産業を知り、技術を学ぶスクール(工業を新しく始めたい人や後継者を育成する)」、「子供たちに産業を教育する空間(学童のように学校帰りの生徒が立ち寄る)」といったコンテンツを通りに配置することで、工業を身近に感じてもらえるようにするとのことです。こうすることで、これまで活用が不十分であった綱島の既存の建物や町工場の技術などの地域資源を、新旧の住民にと共有し、さらにそれを生活の中で活用してもらうことで住民の生活をより豊かにします。そして、そうやって地域が一体となったコミュニティを育んでいくことによって、大規模災害時の共助の力を高めていきます。

【コミュニティグループ】〔対象地域〕神奈川県横須賀市津久井

万代会館

1.地域(課題)の分析

コミュニティチームは、情報の伝達・共有、高齢者への避難補助、助け合いといった観点から、「Post 3.11における地域の課題」を「災害時における地域コミュニティの重要性」と設定しました。彼らが対象とする万代会館は現在、茅葺屋根の葺き替え費用などの問題があり、横須賀市からの助成金が廃止になる危機に瀕しています。一方、彼らのヒアリング調査の結果、万代会館には文化的な価値があるほか、防災拠点としての認識もあるため住民には「残してほしい」との想いがあるようです。また、茶道、囲碁、俳句といった住民活動の場としてほぼ毎日1部屋は利用されていますが、部屋数が多いため、利用率は約50%程度にとどまっています。結論としては「万代会館の認知度が低く、そこが利用できることが知られていない」、「HPから空き室情報が分からない」、「耐震、改修、施設運営などの資金不足」といった課題があることが分かりました。

コミュニティチームは、情報の伝達・共有、高齢者への避難補助、助け合いといった観点から、「Post 3.11における地域の課題」を「災害時における地域コミュニティの重要性」と設定しました。彼らが対象とする万代会館は現在、茅葺屋根の葺き替え費用などの問題があり、横須賀市からの助成金が廃止になる危機に瀕しています。一方、彼らのヒアリング調査の結果、万代会館には文化的な価値があるほか、防災拠点としての認識もあるため住民には「残してほしい」との想いがあるようです。また、茶道、囲碁、俳句といった住民活動の場としてほぼ毎日1部屋は利用されていますが、部屋数が多いため、利用率は約50%程度にとどまっています。結論としては「万代会館の認知度が低く、そこが利用できることが知られていない」、「HPから空き室情報が分からない」、「耐震、改修、施設運営などの資金不足」といった課題があることが分かりました。

2.具体的な提案内容と「ポスト3.11の新しい地域像」の提示

このような現状に対し、①万代会館を広く知ってもらい、価値を高める、②将来耐震改修をおこなったり、運営資金にする為に積立をする、③経費削減のため、補修は有志を中心に市民活動で行う、といった活動によって、「地域の財産を守ることで、長く住み続ける地域に万代会館を中心としたコミュニティの創造」を目指すというものです。まず、地域住民に対しては、引き続き、防災拠点やコミュニティ形成の場所としての位置づけを維持してもらいます。一方、茅葺き修理ボランティア希望者については、HPを利用して、施設利用の空き情報と共にイベントや修理活動のスケジュール等を告知し、さらにブログ形式で修理の経過を報告することで、活動の記録と周知を図っていきます。また、空き室をサテライトオフィスやギャラリー、外国人の宿泊場所として、有償で貸し出すことによって運営資金を捻出し、その資金を積み立てることによって補修費用などを賄っていくことも考えられます。実際の運営は「歴史的建造物保全活用推進員」が中心となり、歴史的文化遺産を有効に活用しながら保存・継承を図ります。こうすることによって、災害発生前に地域住民同士のコミュニティを形成・強化し、「万代会館が、①避難拠点+コミュニティ形成の拠点となる、②地域単体だけでなく、外部からの力を活かしながら地域のコミュニティ形成・防災を行うモデルケースとなる」ことが期待されます。

このような現状に対し、①万代会館を広く知ってもらい、価値を高める、②将来耐震改修をおこなったり、運営資金にする為に積立をする、③経費削減のため、補修は有志を中心に市民活動で行う、といった活動によって、「地域の財産を守ることで、長く住み続ける地域に万代会館を中心としたコミュニティの創造」を目指すというものです。まず、地域住民に対しては、引き続き、防災拠点やコミュニティ形成の場所としての位置づけを維持してもらいます。一方、茅葺き修理ボランティア希望者については、HPを利用して、施設利用の空き情報と共にイベントや修理活動のスケジュール等を告知し、さらにブログ形式で修理の経過を報告することで、活動の記録と周知を図っていきます。また、空き室をサテライトオフィスやギャラリー、外国人の宿泊場所として、有償で貸し出すことによって運営資金を捻出し、その資金を積み立てることによって補修費用などを賄っていくことも考えられます。実際の運営は「歴史的建造物保全活用推進員」が中心となり、歴史的文化遺産を有効に活用しながら保存・継承を図ります。こうすることによって、災害発生前に地域住民同士のコミュニティを形成・強化し、「万代会館が、①避難拠点+コミュニティ形成の拠点となる、②地域単体だけでなく、外部からの力を活かしながら地域のコミュニティ形成・防災を行うモデルケースとなる」ことが期待されます。

【海グループ】〔対象地域〕神奈川県横浜市西区みなとみらい

ポートサイド地区

1.地域(課題)の分析

海チームは、東日本大震災の教訓として、地域住民間の日常的な連携や対話を重視したコミュニティづくりの重要性が重要であるとしました。彼らが対象としたポートサイド地区は、戦前は卸問屋、食器業者、飲食店、小売店といった店が連なる歓楽街でしたが、戦後の接収により商店が分散してしまいました。そして現在は、アート&デザインのまちづくりの推進や新興マンションへの新規住民の流入など、その様子は様変わりしようとしています。しかし、彼らがまちあるきして抱いた印象は、「ものばかりが溢れていて、人の活動が感じられない寂しさ」でした。実際にヒアリングをしてみても、「アート縁日などのイベントは続いているが、地域にコミュニティがない」とのことでした。しかし、そのヒアリングでは同時に、「このまちには、「友だち」によるつながりづくり、あるいはローカルチャー(大衆文化)と緩やかなコミュニティづくり」が必要になるであろうとのヒントを得ることができました。結論としては、この地域には、「住民同士の内部のコミュニティが希薄であること」、そして「地域外部とのつながりにも乏しいこと」という課題があるとしました。

海チームは、東日本大震災の教訓として、地域住民間の日常的な連携や対話を重視したコミュニティづくりの重要性が重要であるとしました。彼らが対象としたポートサイド地区は、戦前は卸問屋、食器業者、飲食店、小売店といった店が連なる歓楽街でしたが、戦後の接収により商店が分散してしまいました。そして現在は、アート&デザインのまちづくりの推進や新興マンションへの新規住民の流入など、その様子は様変わりしようとしています。しかし、彼らがまちあるきして抱いた印象は、「ものばかりが溢れていて、人の活動が感じられない寂しさ」でした。実際にヒアリングをしてみても、「アート縁日などのイベントは続いているが、地域にコミュニティがない」とのことでした。しかし、そのヒアリングでは同時に、「このまちには、「友だち」によるつながりづくり、あるいはローカルチャー(大衆文化)と緩やかなコミュニティづくり」が必要になるであろうとのヒントを得ることができました。結論としては、この地域には、「住民同士の内部のコミュニティが希薄であること」、そして「地域外部とのつながりにも乏しいこと」という課題があるとしました。

2.具体的な提案内容と「ポスト3.11の新しい地域像」の提示

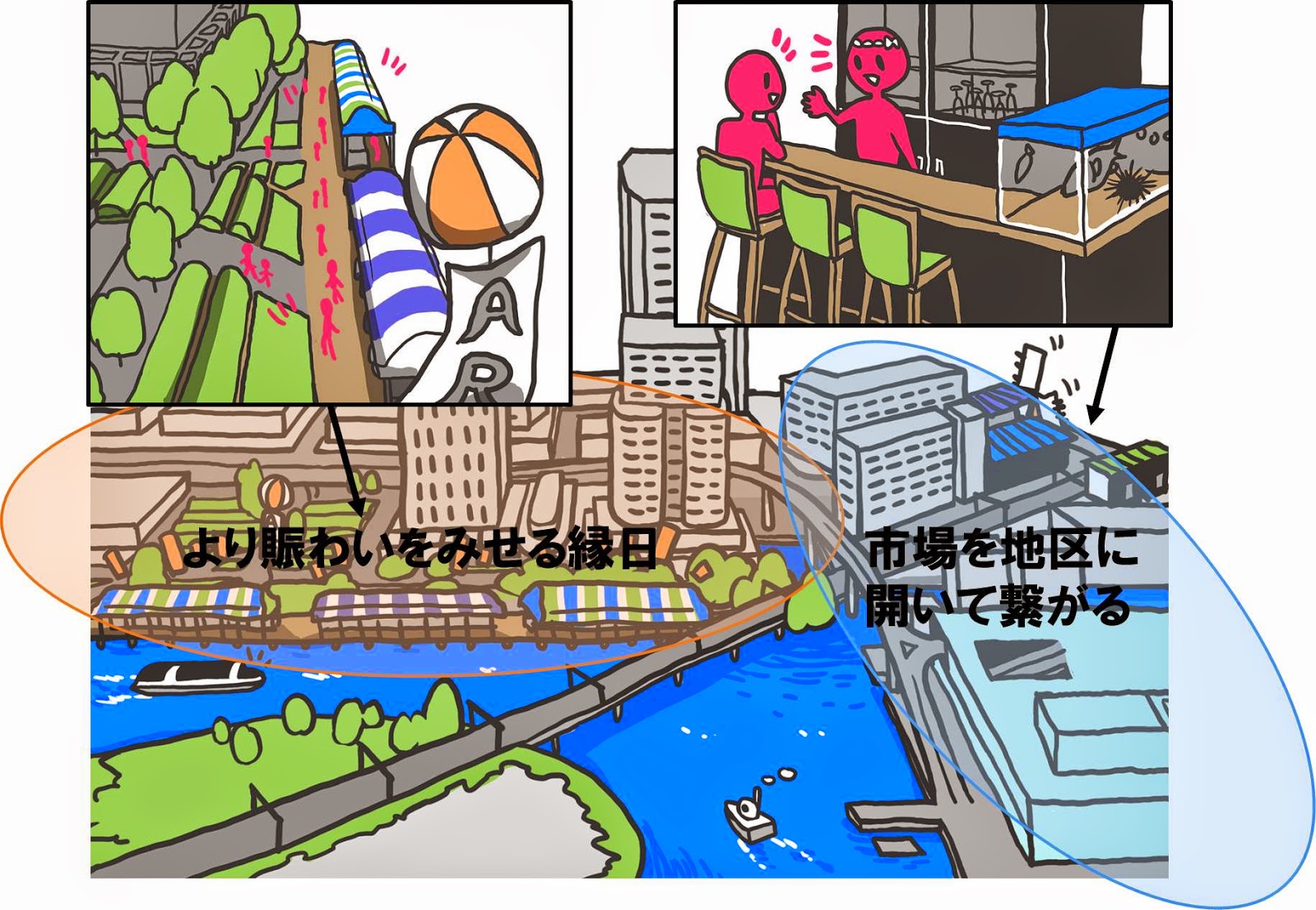

こうした現状に対し、彼らは「アート縁日」と「横浜中央卸売市場」という地域資源を活用し、地域の内外の人々がつながる場を創出する必要があるとします。具体的には、オーストラリアのシドニーフィッシュマーケットやインドネシア・バリ島のバドゥン市場などの事例を参照しつつ、さまざまな教室(料理や歌など)の活動を通して、ポートサイド地区内の人々同士が触れあうと同時に、「いちばー」という「漁師さんや卸業者などの魚や野菜に詳しい人たちが一般の人向けに、おいしい料理の仕方や見極め方などを教えてあげながら食事をしたりお酒を飲んだりするところ」をつくってみることを提案しました。こうすることで、市場を地区内外に向けて開放すると同時に、日常的な活動を活性化させることで、アート縁日というイベントをさらに盛り上げます。そして、そうしたことが地域住民間の日常的な連携や対話を生み出し、コミュニティの強化につながります。

こうした現状に対し、彼らは「アート縁日」と「横浜中央卸売市場」という地域資源を活用し、地域の内外の人々がつながる場を創出する必要があるとします。具体的には、オーストラリアのシドニーフィッシュマーケットやインドネシア・バリ島のバドゥン市場などの事例を参照しつつ、さまざまな教室(料理や歌など)の活動を通して、ポートサイド地区内の人々同士が触れあうと同時に、「いちばー」という「漁師さんや卸業者などの魚や野菜に詳しい人たちが一般の人向けに、おいしい料理の仕方や見極め方などを教えてあげながら食事をしたりお酒を飲んだりするところ」をつくってみることを提案しました。こうすることで、市場を地区内外に向けて開放すると同時に、日常的な活動を活性化させることで、アート縁日というイベントをさらに盛り上げます。そして、そうしたことが地域住民間の日常的な連携や対話を生み出し、コミュニティの強化につながります。

【教育グループ】〔対象地域〕神奈川県鎌倉市長谷地区

1.地域(課題)の分析

教育チームは、自分たちが興味・関心のある社会的課題から出発し、空き家問題と子供の教育問題を一体的に解決する道を模索しました。空き家問題については、彼らの対象とする神奈川県鎌倉市において、現状把握や空き家での活動内容に課題があります。一方、鎌倉市の放課後児童については、現在、「長谷子ども会館」や「だいいち子どもの家」、「第一子ども会館」といった施設が、年間述べ1万人という規模で活発に利用されており、放課後に子供たちが遊んだり集まったりできる場所の需要はあるようですが、「市としての拡充計画は立てられておらず、また運営方式などを民間と協力して実施する計画は現状ではない」そうです。

教育チームは、自分たちが興味・関心のある社会的課題から出発し、空き家問題と子供の教育問題を一体的に解決する道を模索しました。空き家問題については、彼らの対象とする神奈川県鎌倉市において、現状把握や空き家での活動内容に課題があります。一方、鎌倉市の放課後児童については、現在、「長谷子ども会館」や「だいいち子どもの家」、「第一子ども会館」といった施設が、年間述べ1万人という規模で活発に利用されており、放課後に子供たちが遊んだり集まったりできる場所の需要はあるようですが、「市としての拡充計画は立てられておらず、また運営方式などを民間と協力して実施する計画は現状ではない」そうです。

2.具体的な提案内容と「ポスト3.11の新しい地域像」の提示

こうした現状分析にもとづき、彼らは「蕾の家」の事例を参照しつつ「地域につながる題材を子どもに提案し、子どもの求めるものを引き出して活動や行動に結びつける学びを追究する自由学校を創る」ことを目的として、「学校で理解できなかったことが分かるようになる支援教育」、あるいは「地域の歴史や地理的風土、景観を重視したプログラム」を空き家で提供していくとしました。具体的には「鎌倉文学館を活用し、鎌倉の文人から学ぶ」、「鎌倉の植生から、自然について学ぶ」、「鎌倉時代の歴史新聞づくり」、「鎌倉野菜を使ったおやつづくり」、「鎌倉まつりに参加し、伝統文化の魅力を発信する」といった活動を想定しています。これにより、放課後の児童が「地域の学びを通じて、地域に愛着を持ち、地域の人びととつながり、地域の一員として鎌倉の未来を創造していく人材となる」と同時に、空き家については、「住まいながら運営していく新たなビジネスモデルの可能性」、「空き家の減少により土地が有効に利用され、まちの景観が維持される」、「空き家を活用した活動から新たな雇用の創出や交流の促進が期待できる」といった効果を期待することができます。最後に彼らは「ポスト3.11に向けて」、「高齢者だけの世帯や単身世帯、ひとり親家庭などが増加している中で、子どもを接点として地域の人びとと日常的なつながりを持ち、互いに見守り合う関係を構築しておくことが、災害時においても有効である」、「空き家が減少することで建物に目が行き届き、火災・倒壊の危険性を低め、減災につながる」という意味での、「新しい地域像」を提示してくれました。

こうした現状分析にもとづき、彼らは「蕾の家」の事例を参照しつつ「地域につながる題材を子どもに提案し、子どもの求めるものを引き出して活動や行動に結びつける学びを追究する自由学校を創る」ことを目的として、「学校で理解できなかったことが分かるようになる支援教育」、あるいは「地域の歴史や地理的風土、景観を重視したプログラム」を空き家で提供していくとしました。具体的には「鎌倉文学館を活用し、鎌倉の文人から学ぶ」、「鎌倉の植生から、自然について学ぶ」、「鎌倉時代の歴史新聞づくり」、「鎌倉野菜を使ったおやつづくり」、「鎌倉まつりに参加し、伝統文化の魅力を発信する」といった活動を想定しています。これにより、放課後の児童が「地域の学びを通じて、地域に愛着を持ち、地域の人びととつながり、地域の一員として鎌倉の未来を創造していく人材となる」と同時に、空き家については、「住まいながら運営していく新たなビジネスモデルの可能性」、「空き家の減少により土地が有効に利用され、まちの景観が維持される」、「空き家を活用した活動から新たな雇用の創出や交流の促進が期待できる」といった効果を期待することができます。最後に彼らは「ポスト3.11に向けて」、「高齢者だけの世帯や単身世帯、ひとり親家庭などが増加している中で、子どもを接点として地域の人びとと日常的なつながりを持ち、互いに見守り合う関係を構築しておくことが、災害時においても有効である」、「空き家が減少することで建物に目が行き届き、火災・倒壊の危険性を低め、減災につながる」という意味での、「新しい地域像」を提示してくれました。

それでは、以上をもって本年度の地域創造論は終了となります。ブログをご覧になっていただいたみなさま、約4ヶ月の間、どうもありがとうございました。

山川博彰

0 件のコメント:

コメントを投稿